留学生必看!教你如何避免背景同质化

2023-03-23

发布于广东

同质化内卷困局

正在让国际生沦为炮灰

近几年,申请留学的中国学生越来越多。留学赛道也不免变成了血雨腥风的角斗场。

为了能从激烈的竞争中胜出,留学家庭们动辄花费数十万、数百万给孩子做背景提升,但提升的结果却差强人意。

图源网络

“山雨欲来风满楼”

从最近几年的录取数据上来看,中国学生的名校录取率正在不断暴跌。

那些过去保进Top校的学生,如今只能申到第二梯队,而过去保读美本的同学,甚至可能直接沦为拿“全聚德”的留学炮灰。

图源网络

一时间,人人都有种“山雨欲来风满楼”的自危感。

为了能找到一家保底校,有些同学甚至会同时向十几所大学递交申请,确保自己至少有大学可以读。

同质化严重成绊脚石

这边国际生们开启了极限内卷,那边的录取结果却依然差强人意。这究竟是为什么呢?这就不得不提及申请同质化这块大绊脚石了。

地球上没有两片完全一样的叶子,但名校招生官却会收到许多“双胞胎文书”。

这些一个模子刻出来的文书,简直到了让招生官脸盲的地步。

每个人都出生在大差不差的中产家庭;

每个人都把标化卷到了极致;

每个人都去过夏校;

每个人都打过竞赛,玩过科研,也发过论文。

图源网络

这些犹如Ctrl+V的留学背景,正是同质化问题的一种体现。

留学规划大误区

路径依赖VS标准化生产

在国内留学产业高度发达的今天,留学这件小事,似乎也变成了工厂里可以标准化生产的零件。

许多留学生们执行的所谓留学规划,只是在把他们整容成一模一样的“网红脸”。

你GPA卷到这个分数,我也卷。

你报了AMC、BPHO,我也报。

你做了科研写了论文,我也写。当然,最好我还要发顶刊胜你一筹。

你靠着这些进了MIT

那我是不是也一定能进呢?

答案当然是否定的!

因为这些被大数据精炼出的名校生画像,实际上缺少了一种决定性的特质,既申请人本人不可被复制的个性。

事实上,美本名校最看重的申请人特质只有两点:学术能力和个性化优势。

以哈佛为例

在哈佛招生官网中的“What we look for?”中,哈佛的第一个发问就是:“你是否达到并发挥了最大的学术和个人潜力?”

而在有关兴趣与个性的发问中,哈佛则接连询问了多个个性化问题,比如:

“你有人生方向了吗?如果没有,你是否在探索各种可能?”

“你从兴趣中学到了什么?为了兴趣你做了什么?你取得哪些成果?”

“你现在是一个什么样的人?未来你会成为什么样的人?”

如果我现在问你,你和你的同学有哪些区别?相信你能够找到许多的差异。

他偏爱NBA,你喜欢宝可梦。

她喜欢看韩剧,你喜欢BBC纪录片。

她唱k爱唱许嵩,你则是一个摇滚迷。

但是在我们的留学文书上,这些个性化的特征却消失不见了。

图源网络

想象一下招生官看到文书时的表情吧,每位学生都很优秀,但每位学生也都面目模糊。

录取A或者录取B,对于一所学校来说又有什么不同吗?似乎找不到任何区别。因为这些千篇一律的优秀,最终不过是泯然众人的平庸。

“名校背景板”

正是我们对于“量产名校生”的路径依赖,造成了这种疯狂的同质化内卷。我们把孩子削足适履后,将他们变成一个个优秀的样板。

每个国际生都拥有标准化的“双眼皮、高鼻梁、尖下巴”,但这种“人工整形”的痕迹,却也让他们成了名校眼中缺乏区分度的背景板。

留学圈愈演愈烈的红海厮杀,与这种和名校需求南辕北辙的规划,也不无关系。

个性化的竞赛与活动,

才是申请的刚需?

在当下的申请内卷大环境中,竞赛与科研越来越成为每个学生的标配,如果别人打了竞赛做了科研,你家的孩子却没有,那势必要在竞争中落后一筹。

然而当大家都是这个赛道的参与者时,也势必会产生同质化的问题。毕竟国际竞赛统共就那么100多个,参与的人多了,再冷门的东西也要变成热门。

Q

在这种情况下,我们要怎样才能把它完成新花样呢?

A

答案仍然是个性化参与。

在之前的一场直播中,思客曾请来被霍普金斯录取的Renee同学做分享。

个性化背书

相比于顶级学霸,她的标化、活动、竞赛产出都平平无奇,但却依然幸运地获得了名校的青睐,原因就在于她的个性化规划。

在高中3年里,Renee一直坚持做属于自己的特色主线活动。她是一个古装剧爱好者,于是就找到了一个关于“中国服饰史研究”的课题。

Renee坚持把它做出个人特色和论文产出。最终这个充满个性标签的展示,也帮她拿到了名校offer。

事实上,对申校有帮助的不是哪一门竞赛,而是你在竞赛中积累的个性化背书。

竞赛与科研活动最大的作用,就是告知主考官你的兴趣是什么,你又为它花费了多少时间,做出了哪些成果。

长板理论

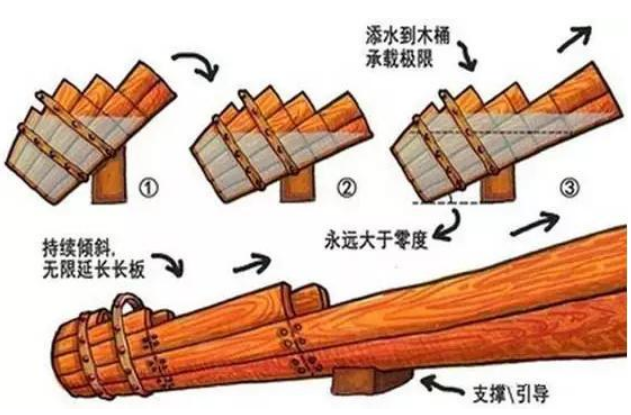

竞赛与科研也是对于长板理论的展现。

我们熟知的木桶理论,告诉我们一只木桶能盛放多少水,取决于它最短的那块板子有多长。

但是在长板理论中,如果我们把木桶横放,那么它能盛放多少水,就取决于那块最长的板子。

图源网络

这种长板理论十分符合名校的招生策略。你不一定要标化、活动样样顶级,但必须要拥有一张属于自己的优势牌,拥有自己独特的个性化优势。

课内的课程天花板很容易触及,但竞赛与科研却能让我们深入去探索某一领域的课题,展现出自己的优势领域。

通过科研与竞赛

确定你的学术主线

那么打竞赛是不是参与的科目越多,拿到的奖项越多,才越能展现出我们的学术实力呢?

这种想法也是对于竞赛价值的一种误解。

因为如果我们参与太多不同学科的竞赛,也就代表着我们的精力被分摊的太多,无法对任何一个学科有深入的探索。

图源网络

而所谓的学术能力,重视的是学科探索的深度而非广度。只有当你的竞赛经历与你所申请的专业完美适配,并能够证明你在其中花费的精力时,它才能够成为一块好用的申校敲门砖。

我们以思客学员H同学的案例举例,该同学拿到了斯坦福大学/剑桥大学的双录取。

H同学十分关注社会公众议题,因此在活动规划上很早就明确了以“社会实践输出”为主线的个性化路线。

学术产出

他选择深入探索行为经济学,并用行为经济学的理论来解释深圳教育不平等的问题。

参加YYGS夏校

他与来自世界各地的同学探讨用创新的方案来解决社会问题。

钻石挑战赛

最终他通过参与创业型竞赛钻石挑战赛,为解决教育不平等、社会不平等问题搭建了一个Bridge平台,输出了自己的课题成果。

学科类竞赛

在学科类竞赛上,他在澳大利亚AMC数学竞赛上获得了TOP5%的成绩。这个竞赛对于他所申请的专业,也起着证明背书的作用。

在激烈的留学内卷环境下,过去千人一面的标准化竞赛策略已然不再适用。

只有像H同学这样明确自己的学术兴趣点,将竞赛与科研相结合,才能培养出突出的个性化优势,使学生在严重同质化的留学竞争中脱颖而出。

如果你想获得个性化的留学规划

或是对于自己的学术主线仍有迷茫

可以来找思小客聊一聊

思小客将带给你不一样的答案!

声明: 本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。

最新评论