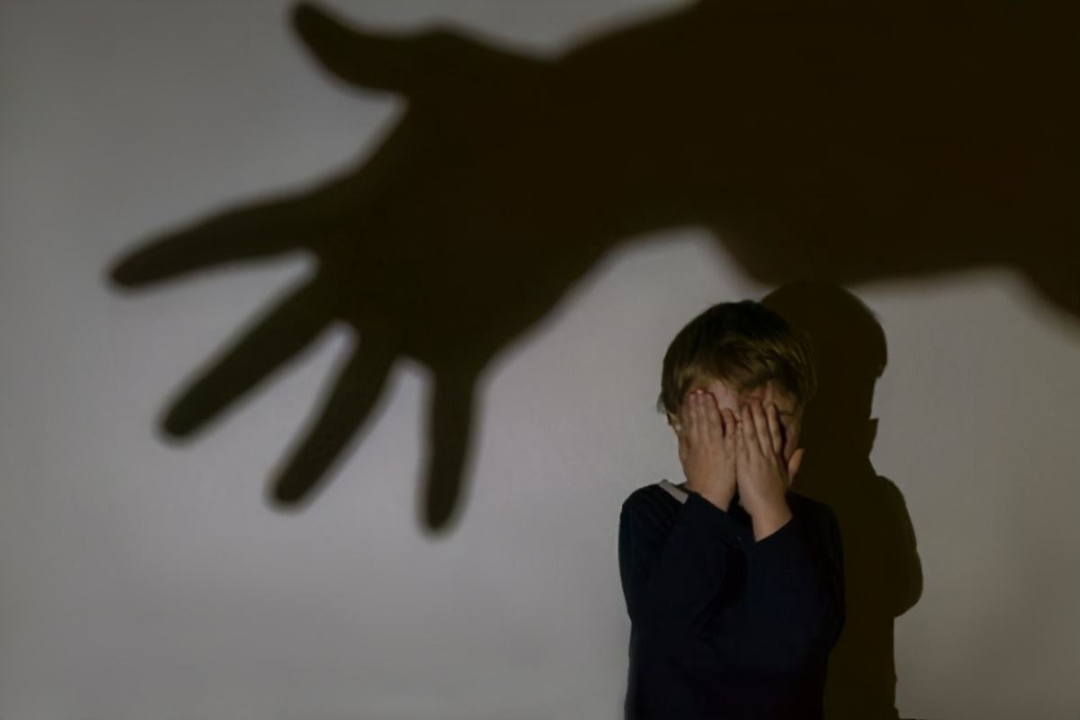

10岁女孩跳楼自杀,被救后反遭母亲破口大骂,背后问题值得深思........

最近,湖北黄冈一个10岁的女孩跑到楼顶想跳楼,幸好被小区的保安及时发现救了回来。

被救后,民警一直耐心安慰着她,但女孩情绪依然很崩溃。

本以为妈妈来了会耐心地安抚女孩的情绪,谁知道她刚见到女儿,就指着她一顿痛骂:

”你出门时我还给你穿好衣服,你怎么想的,你告诉我,你到底怎么想的?“

听到妈妈这样的话,孩子哭得更崩溃了。

民警都看不下去,上前劝阻:

“你对小孩这么凶干嘛,你这样的教育方式是错的,不要总是逼她,她那么怕妈妈,她以后生活和学习怎么快乐的起来呢?”

是啊,孩子不知道受了什么委屈,情绪崩溃都要自杀了,妈妈却还在一味地指责、谩骂,把自己的坏情绪一股脑儿地释放在孩子身上。

01

从心理学的角度来说,自杀是一个孩子最高度的自我攻击。

因为不敢反抗父母,所以长时间的压抑自己,等到到达内心的阈值后,忍不住情绪崩溃,采取极端的方式来跟这个世界做对抗。

很难想象,这样的家庭环境中长大的孩子,即使这次被救回来了,但是遍布在孩子心上的伤口什么时候才能好呢?

我们大多数中国的父母,很容易把自己的关心用一种指责的方式讲出来。

孩子走路不小心被绊倒了,爸妈会说:”怎么那么不小心,能不能好好看路了?“

实际上他们内心的潜台词是:宝贝,现在马路上车多人也多,一定要好好看路,不然爸妈多担心你的安全啊。

孩子感冒了,爸妈会说:”让你多穿点衣服你不听,你看看又生病了吧“。

实际上他们内心的潜台词是:你看看你要是多穿点衣服就好了,肯定不会生病了,也不用来医院输液了,耽误学习不说,你自己多难受啊。

前者孩子们听到后,感受到最多的是父母的抱怨和指责,而后者的言语中充满了关心和设身处地的建议,孩子们更能听进去,也更能按照父母的建议去做。

02

当孩子出现问题时,我们有一类父母,不能拥有正常的共情和处理问题的能力,而总是感到焦虑和愤怒。

而这份焦虑和愤怒又是孩子带来的,这时候很多父母是怎么做的呢?他们做的不是帮助孩子解决问题,而是直接解决孩子。

这样的父母就丧失了作为孩子的父母最基本的”容器功能“。

那么, 什么是”容器功能“呢?

容器,字面上是指可以装东西的器具。

对于我们父母来说,就是心理空间足够大,可以承接孩子的负面情绪,并且用理解、包容和爱消化它,给孩子正向的能量。

但是,有的父母他本身自己的容器就是破碎的。

这样的父母在遇到孩子犯了错或者出现问题时,孩子的坏情绪也会传染给他,而他因此会产生焦虑、指责、抱怨,孩子反而成为了承接父母坏情绪的容器。

“你怎么这么不听话?”

“我早告诉你了,不要这么做,你非不听,要不然现在也不会是.......”

父母这样的反应,其实就在告诉孩子,你没有资格犯错,你没有资格委屈,你的坏情绪不配被接纳。

而大多数孩子这时候都会压抑自己的负面情绪,久而久之,什么事情都不会再跟父母倾诉,因为他们知道这在父母那里是不被允许的。

我们每一个父母试想一下,这样的家庭环境会培养出健康优秀的孩子吗?当然不会。

03

有网友曾分享到:

初中时,跟妈妈关系一直都不好,有一次跟我妈吵架,当时实在忍不住了,真的想离开这个可恶的世界,在我冲出去阳台跳楼的那一瞬间,被我弟弟一把死死抱住。

结果呢,被一切都看在眼里的妈妈指着鼻子大骂:

“你都还没给我养老,你就想死?你以为你是谁?我为什么养了你这么个不孝的女儿,我真是倒了八辈子血霉了。”

我当时心里在想,我都要跳楼了,你居然还不放过我,还在骂我,我到底是你的女儿,还是你的仇人?

我的死甚至都不能让你看清自己有多大的问题,那我就不死了,因为这样死太不值了,我要为自己好好活着。

从那时起“妈妈”这个词对于我来说只是个名词而已,不再具有任何特别的意义了。因为“我的妈妈”在我跳楼的那一刻,已经在我心中毁灭了。

父母不但没有给孩子正向的反馈,反而还在孩子受伤的心上又狠狠捅了一刀,这样的原生家庭带来的后果是什么?

孩子跟妈妈的关系越来越不好,最亲近的人反而变成了最陌生的人。

甚至还会影响到孩子未来的人际交往,因为长久被压抑的孩子,长大后根本不敢表达自己正常的需求。

一对称职的父母,应该成为孩子最坚固的“容器”,应该是孩子内心安全感的来源。

他们可以用积极的心态迎接孩子的变化,用宽厚包容的爱来帮助孩子成长。

父母应该扮演什么角色呢?

是孩子遇到解决不了的事情,第一时间会想到的人。

是孩子心情不好,第一时间想倾诉的人。

是孩子做错了事情,会给孩子兜底的人。

愿我们每一个家庭都能拥有健康和谐的亲子关系,在通往幸福的道路上狂奔吧。

声明: 本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。

最新评论